Bertha Benz (1849-1944)

1870 verlobt sich die zwanzigjährige Cäcilie Bertha Ringer im Pforzheimer Geselligkeitsverein „Eintracht“ mit dem knapp fünf Jahre älteren Karl Friedrich Benz. Sie ahnt nicht, dass sie im Leben dieses Mannes und in der Geschichte des noch nicht existenten Automobils einmal eine epochale Rolle spielen wird. Außergewöhnlich nicht nur für die damalige Zeit war die Tatkraft und Entscheidungsfreude dieser jungen Frau, aber auch die Zielstrebigkeit, mit der sie sich der Sorgen und Nöte ihres Verlobten annimmt. Als dieser 1871 „seine“ Firma „Carl Benz und August Ritter, Mechanische Werkstätte“ in Mannheim wegen der Unzuverlässigkeit seines Partners Ritter nach wenigen Monaten fast schon wieder aufgeben muss, gibt Bertha Ringer die von ihrem vermögenden Vater vorzeitig erbetene Mitgift, damit Karl Benz Ritter auszahlen kann. Die Firma heißt fortan „Eisengießerei und mechanische Werkstätte“.

Bertha Benz kämpft für die Zukunft

Im Juli 1872 heiraten Karl Benz und Bertha Ringer und ziehen nach Mannheim. 1873 erblickt der Sohn Eugen das Licht der Welt, 1874 Richard. 1877 verstärkt Tochter Clara die Kinderschar, 1882 folgt Tochter Tilde.

Dass Karl Benz nicht unbedingt eine glückliche Hand mit seinen Geschäften hat, zeigt sich erneut, als seine „Mechanische Werkstätte“ 1877 an den Rand einer Zwangsversteigerung gerät. Wieder ist es Bertha, die das Schlimmste verhindert, sein Selbstvertrauen stärkt und ihn dazu bringt, der Zeit entsprechend, sich gezielt auf die Produktion der sehr gefragten stationären Gasmotoren zu verlegen.

Mit diesen Motoren hat Benz endlich Erfolg, und so kann er daran gehen, sich seinen Lebenstraum zu erfüllen: Die Entwicklung eines selbstfahrenden Wagens samt Motor, der allerdings ein Zweitakter sein muss. Einem Viertakter steht das Viertakt-Patent von Nikolaus August Otto aus dem Jahre 1877 im Wege.

Karl Benz gesteht in seinen Erinnerungen an diese schwere Zeit: „Nur ein Mensch harrte in diesen Tagen, wo es dem Untergang entgegen ging, neben mir im Lebensschifflein aus. Das war meine Frau. Tapfer und mutig hisste sie neue Segel der Hoffnung auf.“

Der „embryonale Zweitakter“, wie ihn Karl Benz tauft, springt, nach vielen Mühen, Enttäuschungen und Entbehrungen, endlich in der Sylvesternacht 1879 zum wiederholten Male an – und läuft erstmals gleichmäßig weiter. Für Bertha und Karl ein Geschenk des Himmels: „Je länger er singt, desto mehr zaubert er die drückend harten Sorgen vom Herzen“, so ein Ausspruch von Carl Benz in jener schicksalhaften Nacht. Der Zweitakter ist jedoch zu groß und zu schwer, um in einem Fahrzeug nach den Vorstellungen von Benz Platz zu finden.

Benz Patent-Motorwagen

|

Ein Viertakter wäre – und ist letztlich die Lösung, denn Ottos Viertaktpatent gerät mehr und mehr in die Kritik. Bereits 1884 macht ein Vorbescheid des Reichsgerichtes eine Entscheidung gegen das Patent wahrscheinlich. Im Januar 1886 wird es vom Reichsgericht endgültig kassiert.

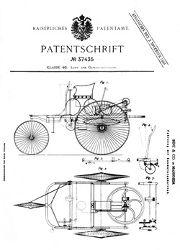

Der öffentlichen Vorstellung des „Benz Patent-Motorwagens Modell 1“, der bereits 1885 auf seinen drei Rädern stand, steht nun nichts mehr im Wege. Das berühmte Patent Nummer 37435 für das „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ vom 29. Januar 1886 gilt als die eigentliche Geburtsurkunde des Automobils.

Im Juli 1886 berichtet die Mannheimer Zeitung sehr positiv über eine erste öffentliche Ausfahrt des Benz Patent Motorwagens, den der Berichterstatter, mangels eines anderen Ausdruckes und wohl in Anlehnung an die filigranen Speichenräder, noch unter „Velociped“ einordnet, wenn auch in weiser Voraussicht schon als ein zukunftsträchtiges, weil motorisiert.

Der Anfang ist gemacht

Über die erste Ausfahrt freut sich auch Berthas Vater, von ihr mit den Worten kommentiert: „Der Vater hat sich so unbändig gefreut; endlich war unser Ziel erreicht“. Der erste Schritt ist also getan. Viel Arbeit liegt noch zwischen diesem Beginn und dem Aufschwung der Firma zur zeitweilig größten Automobilfabrik der Welt.

Karl Benz arbeitet weiter an seiner Erfindung und baut in der Folgezeit zwei weitere Versionen seines Motorwagens, ständig auf der Suche nach Verbesserungen. Ausgedehnte Versuchsfahrten führen ihn bis nach Weinheim an den Rand des Odenwaldes, zwanzig Kilometer weit entfernt von Mannheim. Das Publikum reagiert auf das knatternde Gefährt mit allen Nuancen zwischen Entsetzen und Begeisterung. Missgünstige Zeitgenossen erstatten sogar Anzeige, es gibt diverse Fahreinschränkungen, und Benz selber traut seiner Sache auch nicht so recht.

Das ereignisreiche Jahr 1888

Das Jahr 1888 geht in die deutsche Geschichte ein als das „Drei-Kaiser-Jahr“. Heinrich Hertz gelingt die Erzeugung und der Nachweis elektromagnetischer Wellen, Fridtjof Nansen durchquert Grönland auf Skiern, die Europäische Bahnverbindung nach Konstantinopel wird vollendet, und in Barcelona, Melbourne, Moskau und Sydney finden Weltausstellungen statt.

Benz zeigt sich in diesem Jahr zusehends mutlos, denn ein kommerzieller Erfolg mit seinen Motorwagen will sich nicht einstellen. Bertha Benz richtet auch in dieser neuerlich schwierigen Phase ihres Lebens den Blick nach vorn. Sie bestärkt ihren Mann, unterstützt von Freunden, sich mit dem neuesten Gefährt, dem Patent-Motorwagen Modell 3, an der „Kraft- und Arbeitsmaschinenausstellung“ in München zu beteiligen.

Die „Probefahrt“

Die erste Fernfahrt der Welt mit einem Automobil, nur zwei Jahre nach dessen Erfindung, bereichert die Chronik zusätzlich. Idee und Ausführung: Bertha Benz.

Bertha will also mit einem Wagen gleichen Typs – es gab schon mehrere Exemplare – eine ausgedehnte Probefahrt absolvieren, um ihrem Mann Mut zu machen, ihm die Tauglichkeit und Zukunftsfähigkeit seiner Erfindung zu beweisen – allerdings ohne ihn vorher darüber zu informieren.

Das Ziel der Fahrt hat sie auch schon im Visier: Nach Pforzheim, zu ihrer Mutter, der sie schon seit längerem einen Besuch versprochen hat. Außerdem war da noch die Sache mit den schwer arbeitenden Zugpferden, mit denen Berthas Mutter immer Mitleid hatte, und der Bertha nun beweisen wollte, dass die Zeit nahe ist, die armen Tiere mit Hilfe der Motorkraft von ihren Leiden zu erlösen.

Heimlich, still und leise

Anfang August, mit Beginn der Schulferien, ist es soweit. Da Bertha keine Ahnung vom Lenken und Fahren des Motorwagens hat, weiht sie ihre Söhne Eugen und Richard - 15 und 14 Jahre alt – in den Plan ein, denn die Buben können mit dem Wagen umgehen. Mutter und Söhne gehen vorsichtig zu Werke. Das Gefährt wird leise aus der Werkstatt geschoben und erst in sicherer Entfernung vom Haus angelassen – durch Drehen der waagerecht liegenden Schwungscheibe.

Auf dem Küchentisch im Haus liegt ein Zettel für den noch schlafenden Karl mit dem knappen Hinweis „Wir sind zur Oma nach Pforzheim gefahren“. Daraus könnte er immerhin entnehmen, das seine Lieben mit dem Zug unterwegs sind. Kein Wort von der „Probefahrt“. ...

Wo bitte geht’s nach Pforzheim?

|

| Streckenverlauf der Fernfahrt (1888) |

Als die Drei mit dem Wagen endlich ins Rollen kommen, wird ihnen klar, dass sie den direkten Weg nach Pforzheim gar nicht kennen. So wird beschlossen, sich an bekannte Orte und Straßen zu halten, und alsbald geht es zunächst in Richtung Weinheim. Eugen lenkt mit fester Hand.

In Weinheim wendet sich die Fahrt nach Süden, nach Wiesloch. Große Sorge bereitet der Vorrat an „Ligroin“, wie Benzin seinerzeit hieß, denn die 4,5 Liter im Vergaser gehen bedenklich zur Neige – einen Tank gibt es noch nicht. „Lieferanten“ für Ligroin sind Apotheken. In Wiesloch ist es die Stadt-Apotheke, die übrigens noch heute existiert und nicht ohne Stolz darauf hinweist, „Erste Tankstelle der Welt“ gewesen zu sein. In Langenbrücken und Bruchsal kaufen sie vorsichtshalber weitere Vorräte Ligroin.

Eine ebenso große Sorge wie die Beschaffung des Treibstoffes macht die Motorkühlung, die auf einfacher Verdampfung des Wassers beruht, der so genannten Thermosyphon-Verdampfungskühlung. (Ein geschlossenes Kühlsystem wie heute noch üblich erfindet Wilhelm Maybach erst 1901). So wird bei jeder Gelegenheit Wasser nachgefüllt, in Gaststätten, aus Brunnen oder, wenn es gar nicht anders geht, auch aus dem Straßengraben. (Der Wasserverbrauch betrug nach späteren Messungen ca. 150 Liter auf 100 Kilometer!) Nur Reifenpannen gibt es nicht, denn die hinteren Räder haben Eisenreifen, das Vorderrad trägt Vollgummi.

Von der Schwierigkeit, Berge zu erklimmen

Von Wiesloch geht es weiter über Bruchsal und nach Durlach, wo sich die Richtung gen Osten wendet, aus der Rheinebene hinauf in die „Berge“ – und in neue Probleme. Die Leistung des Einzylinders von rund 2,5 PS bei 500 Umdrehungen und die fehlende, besser abgestufte Übersetzung – das Riemengetriebe hat nur zwei Gänge – reicht bei weitem nicht aus, um größere Steigungen zu bewältigen. Für die wagemutige kleine Truppe bedeutet das schlicht Schieben.

Geht es bergauf schweißtreibend, führen die Abfahrten zu erhöhtem Adrenalinspiegel. Die einzige Klotzbremse, über einen Hebel an der Lenkkurbel von Hand bedient und auf ein Hinterrad wirkend, kann das immerhin rund 360 Kilogramm wiegende Gefährt nur mit äußerster Mühe verzögern. Der Lederbeschlag des Bremsklotzes verschleißt ungemein schnell und muss daher des öfteren bei einem Schuster erneuert werden.

Außerdem muss so manche „Kleinigkeit“ von Frau Bertha mit dem ihr eigenen Geschick wieder in Ordnung gebracht werden. Sei es die Reinigung der verstopften Benzinleitung mit der Hutnadel, oder die Isolierung des durchgescheuerten Zündkabels mit Hilfe eines Strumpfbandes. Sie lässt sich durch die kleinen Misshelligkeiten einfach nicht von ihrem Ziel abbringen.

Nachrichten an Karl Benz

|

| Bertha Benz mit Söhnen Eugen und Richard (Nachgestellte Szene) |

In Bruchsal beschließen die „Fernfahrer“, den zu Hause sicher schon voller Unruhe wartenden Vater nicht mehr im Ungewissen zu lassen und schicken ein Telegramm: „Sind mit dem Wagen fortgefahren und gut in Bruchsal angekommen.“

Die Fahrt geht weiter. In der Nähe der Ortschaft Wilferdingen, mit ihren starken Steigungen, geht nicht nur dem Modell 3 die Puste aus, sondern auch dem Dreigespann. Zwei Bauernburschen, die zunächst dem Ganzen nicht so recht trauen, helfen schließlich doch – gegen einen kleinen Obulus, versteht sich. So wird auch diese letzte große Anstrengung gemeistert, denn von nun an geht es wieder richtig flott über Brötzingen dem Ziel Pforzheim entgegen, das sie in der Abenddämmerung erreichen. Der erste Teil der abenteuerlichen Reise mit einem Automobil ist vollbracht.

Weil es schon spät ist, und außerdem der Wagen kein Licht hat, mochten Bertha und die Jungen nicht mehr bei der Oma auftreten, verstaubt und derangiert wie sie sind, und steigen im Hotel „Zur Post“ ab.

An den Vater freilich geht noch ein Telegramm ab, mit dem beruhigenden Hinweis: „Sind glücklich und ohne Schaden angekommen.“ Über die Reaktion von Karl Benz auf die geglückte erste Fernfahrt der Automobilgeschichte ist nichts überliefert. Es steht zu vermuten, dass er erleichtert war.

Seine drängende Sorge gilt nämlich den auf dem „Ferngefährt“ montierten Ketten, die eigentlich für den Münchner Ausstellungswagen vorgesehen sind. Bertha lässt sie demontieren und schickt sie umgehend nach Mannheim.

Mit einem Paar Ersatzketten treten die Drei wenige Tage später frohgemut die Rückfahrt nach Mannheim an, im Gepäck die Zeitungen mit dem Bericht ihrer Pioniertat. Der Weg ist diesmal kürzer und führt in fast gerader Linie über Bretten, Bruchsal, Hockenheim und Schwetzingen heim nach Mannheim. Auch diese Fahrt verläuft für die mittlerweile routinierten Automobilisten ohne Schaden an Leib, Seele und Fahrzeug.

Bertha Benz bewies mit der ersten Fernfahrt der Automobilgeschichte nicht nur ihrem Mann, wie sie es beabsichtigt hatte, sondern auch den vielen Skeptikern, dass dem Automobil eine große Zukunft bevorsteht. Mit dieser insgesamt 180 Kilometer langen Fahrt hat sie die Gebrauchstüchtigkeit des Motorwagens demonstriert. Ohne ihren Wagemut – und dem ihrer Söhne – sowie den entscheidenden Impulsen daraus wäre der Aufstieg der späteren Firma Benz & Cie., Mannheim, zur zeitweilig größten Automobilfabrik der Welt nicht denkbar.

Die Benz Patent-Motorwagen Modell 3 erhielten übrigens auf Grund der Erkenntnisse der „Probefahrt“ einen weiteren Gang und eine wirkungsvollere Bremse. Womit erstmals sinnfällig wurde, dass auf das Testen und Erproben von neuen Automobil-Modellen auch unter schwierigen Bedingungen keinesfalls verzichtet werden darf.

Zwischen 1886 und 1894 entstanden von diesem Modell insgesamt 25 Exemplare, deren Motorleistungen zwischen 1,5 und 3 PS lagen. Sie waren mit Halbverdeck sowie mit Not- oder Kindersitzbank lieferbar.

Nachzutragen bleibt, dass 1890 Tochter Ellen geboren wird, womit Berthas Familie dann komplett ist. 1903 bezieht die Familie das endgültige Domizil in Ladenburg.

Bilder

Mit einem Klick auf ein Bild öffnet sich die Galerie

Fotos: © Daimler

Video von Bertha Benz Patent-Motorwagen

Auch interessant:

Bertha Benz: Endlich die verdiente Anerkennung!